現在、パナソニック汐留美術館で開催中の【ギュスターヴ・モロー】展。

そういえば、モローという人の作品をまとめてみたこと無いなぁと思いまして行ってきました。展示されている作品はすべてモローのもの、そして所蔵はすべてパリのギュスターヴ・モロー美術館という徹底したモロー尽くし。

日曜美術館で取り上げられる前日の15時過ぎに到着しましたら、約10分ほど入館待ち列ができていました。展示室内は、ゆったりと見ることができました。

Contents

第1章 モローが愛した女たち

自画像

展示室に入ると出迎えてくれるのは『24歳の自画像』。

モローは素描による自画像を多く残したそうですが、油彩はこの作品のみだそうです。

鮮やかなシャツとネクタイの色は晩年の加筆と考えられている

そういうことも分かっているんですねぇ。

モローと、その家族について

ごくごく簡単にモローを中心に年表を作成してみました。『』内は今回展示された作品名で制作年が特定されているものです。

| 西 暦 | 年齢 | 出 来 事 |

| 1826 | 0 | 建築家の父・ルイ、音楽好きな母・ポーリーヌのもとに誕生 |

| 1834頃 | 8 | 8歳ぐらいからデッサンを描きはじめる(Wikipediaでは6歳ごろとなっていますが、パリのギュスターヴ・モロー美術館の公式ホームページでは8歳となっていました) |

| 1836 | 10 | のちに生涯の恋人となるアレクサンドリーヌ・デュルー誕生 |

| 1840 | 14 | 妹のカミーユが13歳で早逝。このことがきっかけで、母とモローの絆はますます強くなる。 |

| 1841 | 15 | 北イタリアを初めて旅する |

| 1846 | 20 | 王立美術学校に入学 |

| 1849 | 23 | ローマ賞を2度逃し、王立美術学校を去る ※ローマ賞とは、奨学金付留学制度だそうです |

| 1850 | 24 | 『24歳の自画像』 |

| 1851 | 25 | アトリエを構える |

| 1852 | 26 | 両親がラ・ロシュフコー通り14番地にある一軒家をモロー名義で購入。彼のアトリエは4階につくられる。 |

| 1856〜1857 | 30〜31 | 『ヘラクレスとオンファレ』 |

| 1857〜1859 | 31〜33 | 二度目のイタリア。帰国後、アレクサンドリーヌと出会う。 |

| 1862 | 36 | 父が他界 |

| 1868 | 42 | 『エウロペの誘拐』 |

| 1870 | 44 | 『洗礼者聖ヨハネの斬首』、『サッフォー』 |

| 1872 | 46 | 『デイアネイラの誘拐』 |

| 1875 | 49 | 『サロメ』 |

| 1876 | 50 | 『出現』、『妖精とグリフォン』 |

| 1880〜1885 | 54〜59 | 『エヴァ』 |

| 1884 | 58 | 母が82歳で他界 |

| 1885 | 59 | 『一角獣』(女性たちと一角獣たちがいるバージョン)、『一角獣』(一角獣と女性のみのバージョン) |

| 1889 | 63 | 『セメレ』 |

| 1890 | 64 | アレクサンドリーヌが他界 『パルクと死の天使』 |

| 1892 | 66 | 国立高等美術学校の教師に。ジョルジュ・ルノー、アンリ・マティスらを指導する。 |

| 1895 | 69 | 自宅を美術館にすべく改装工事開始 |

| 1898 | 72 | モロー死去 |

ポーリーヌ・モロー

お母さんのポーリーヌについて「この世で最も大切な存在」と言っていたというモロー。子供の頃からモローは体が弱かったこと、また娘が亡くなってしまったことで、お母さんからモローへの愛情も深かっただろうし、かつ、モローも自分が妹の分まで母親を大切にしようという気持ちが強かったのかなぁと思ってみたり。

ポーリーヌは(って、見知らぬ人を呼び捨てにするのは申し訳ないと思いつつ)1870年以前には耳が遠くなっていたため、重要なことは筆談だったそうです。モローが新しい作品に取り組むときは、作品解説のようなメモをお母さん宛に残しているとか。現在は、そのメモが制作背景を探る貴重な資料になっているそうです。

ポーリーヌの素描は約40点ほど残されており、若い頃〜老境の姿まで残っていると説明にありました。

アレクサンドリーヌ・デュルー

1859年頃、イタリア留学から帰国したモローは10歳年下の女性に絵の手ほどきをしたそうです。その女性の名はアレクサンドリーヌ・デュルー。

そこから30年近く交際を続けたものの結婚はせず、彼女はモローの自宅に近いアパルトマンに住んでいたそうです。

東京展のみ展示される『アレクサンドリーヌ・デュルー』

東京展のみ展示される『アレクサンドリーヌ・デュルー』

アレクサンドリーヌのことを「穏やかで高潔な精神をもった女性」と語っていたとか。

最愛の母を亡くしたモローにとって心の支えであったであろうアレクサンドリーヌ。母の死から6年後に、まさか自分よりも若いアレクサンドリーヌに先立たれるとは思っていなかったのではないでしょうか。彼女のお墓のデザインもモローが手がけ、二人のイニシャルAとGを重ねているそうです。

絵はがきを購入してきましたが、モローとアレクサンドリーヌが天使の姿をして仲良く腕を組んでいるスケッチが展示されていました。展示室では微笑ましいなぁ、と思って見ていたのですが。そのスケッチがいつ頃描かれたのかは分かっていないようなので。もしかしたら、彼女の死後に天国で再会できることを祈って描かれたのだとしたら……と妄想して勝手に哀しくなってしまいました。

いつのタイミングなのかは分かりませんが、モローはアレクサンドリーヌと交わした書簡を焼却してしまったとか。思い出すのも辛かったのでしょうか。でも、自宅には彼女に贈った作品や彼女が使っていた家具を2階の住居部分に置いていたというのです。忘れたくないけれど、居ないことに耐えられない、そんな矛盾を抱えて生きていたのだろうか、と。

『パルクと死の天使』

アレクサンドリーヌが亡くなった1890年の作品だそうです。パルクというのはローマ神話に登場する人間の運命を支配する女神なんだそうです。

そしてパルクはギリシア神話のモイラと同一視される、ともWikipediaに書いてありました。パルクもモイラも三姉妹のユニット名みたいな感じなんですかねぇ。

| ローマ神話”パルク” | ギリシア神話”モイラ” | |

| ノーナ | クロートー | 運命の糸を紡ぐ |

| デキマ | ラケシス | 運命を割り当てる |

| モルタ | アトロポス | 運命の糸を断つ(死) |

〜Wikipediaの表より〜

逃れようのない悲しみと喪失感といった負の感情を創作のエネルギーとして転換していくモローの悲壮なまでの努力の結実を、ここに見ることができる

と説明にありました。

第2章 《出現》とサロメ

第2章は、モローがサロメという主題に対していかに試行錯誤し、形にしていったのか、という過程が分かる内容でした。

はて、サロメとは?なぜ首を欲しがったのか?

サロメはヘロデ王の娘で、踊りの褒美に洗礼者ヨハネの首を所望した、というのです。褒美は何でもいいよ、と王様から言われたにも関わらず、なぜ首を?と思いましたら。

どうやら、サロメ本人の望みではなく、サロメのお母さんの望みだったとのこと。ヘロデ王と結婚したサロメのお母さん。実は、サロメ王と結婚する前に、サロメ王の異母兄弟と結婚していたと。そのことを洗礼者ヨハネに「兄弟の妻をめとるのはよくない」と言われ、お母さんは恨みを抱いていたというのです。恐るべし。

モローがサロメに着手した時期と、影響を与えたとされる小説

1870年に描かれた『洗礼者聖ヨハネの斬首』が、サロメを描いた作品のなかでは一番早いそうです。

モローの描くサロメは、1862年に発表された『サランボー』という歴史小説の影響を受けているのではないか、という指摘もあるそうです。『サランボー』は古代カルタゴを舞台とし、主人公のサランボーという女性は常に大きな蛇を伴っている、という設定だそうです。

展示された『サロメ』のなかには、大きな蛇と描かれたサロメの姿もありました。ちなみに、今回の展示で『サロメ』というタイトルの作品が8つあります。

こちらも『サロメ』

『ヘロデ王の前で踊るサロメ』のための習作だそうです。

祈るような仕草で、つま先を立てたサロメがそっと前進する様子が描かれる

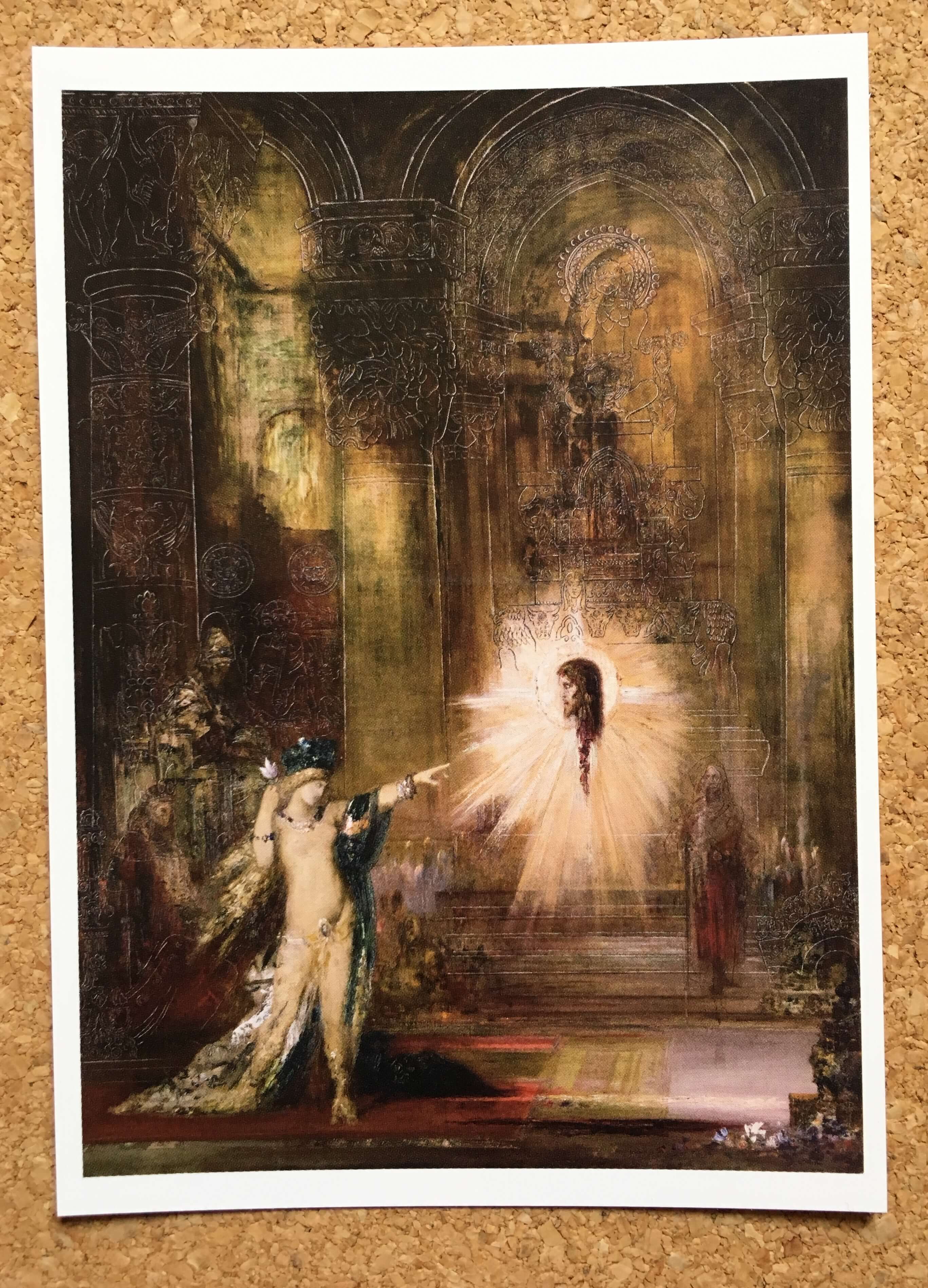

『出現』

こんなにくっきりはっきりヨハネの首が『出現』しているけれど、これはサロメにしか見えない幻想なんだそうです。その証拠に、背後に描かれている人たちが驚いていない、と。

そして驚くべきは、この油彩画が未完だということ。もともとは1876年のサロンに出品しようと描いていたそうですが、実際にサロンに出品したのは水彩(のちに、ルーヴル美術館が所蔵)。この油彩画はアトリエに未完で残され、しかも背景に施された線描は最晩年にモローが描き加えたというのです。描き加えたけれど、まだ完成にはならなかったのかしら?

この最晩年に描き加えられたという線が、個人的には大好きでして。その線が入ることで、さらに幻想的にみえるというか、現実世界のほうが幻想に見えることでサロメが見ている幻想がより際立つような感じがして、サロメの置かれている状況がよく理解できるように思えました。

試行錯誤するモローの姿

画面にどう明暗をつけるのか。どんなポーズにするのか。どんな衣装にするのか。衣装の陰影はどうするのか。モローは古代エジプトの女性像やインドの女神像、中世フランスの建築や服飾に見られる様々な文様を参照し。帝国図書館(現・パリ国立図書館)に頻繁に通ってはインドの細密画を閲覧してノートやデッサン帖に書き残したそうです。全巻所有していた挿絵入りの本『マガザン・ピトレスク』に掲載されていたシヴァ神の像のデッサンも展示されていました。

ちなみに『マガザン・ピトレスク』は、エミール・ガレも愛読していたそうです。サントリー美術館でガレ展が開催されたときの説明(第4章 ガレと生物学)に書いてありました。

『踊るサロメ、通称入れ墨のサロメのための習作』

サロメの姿も、全裸、ほぼ全裸、入れ墨、赤い衣装を着たサロメなど様々描いていたそうです。

最終的に、彼はどのサロメが一番納得したのかしらとふと思ったり。

第3章 宿命の女たち

モローは女性をどう捉えていたのか?

男性を誘惑し、弄んで、挙げ句に命を奪うことも厭わぬファム・ファタル(運命の女)として女性を描いたモロー。彼は、女性のことをどう思っていたのでしょう?

女というのは、その本質において未知と神秘に夢中で、背徳的悪魔的な誘惑の姿をまとってあらわれる悪に心を奪われる無意識的な存在なのである。

男性を誘惑するのも女性なら、誘惑される存在としての宿命を背負っている、とも考えていたそうです。女性自身は誘惑しているつもりはないのに、その美しさに惹かれ破滅へと追いやられてしまう女性。(個人的には極端すぎるのではないかとも思うのですが、画題としてはインパクトがあるものの方が描き甲斐があるのでしょうか)

母親と恋人を生涯大切にしたことを知るまでは、「モローさんって、こういう絵を描くぐらいだからよっぽど女性に対して辛い経験があるのだろうか。裏切られたりとか」などと思っておりました。実生活とは関係なく、あくまでも歴史画家として神話や聖書などの主題を研究し、どんなに力を持った英雄であっても、ファム・ファタルに出会うことで、どうにもならない運命的なものを表現したかったのかなぁ、と。

『ヘラクレスとオンファレ』

ヘラクレスの頭の上に手を置いているのがオンファレ王女。

ヘラクレスは友人を殺してしまった罰としてオンファレ王女の奴隷になり、のちに愛人となるそうです。

モローの初期の頃の作品。早くも画家の得意とする強い女性像が描かれている

と説明にありました。確かに、強い。めちゃめちゃ大人しくしてるヘラクレス。ライオンを素手で倒した人とは思えない描かれ方です。

『メデイアとイアソン』という作品もありまして、イアソンは自分が王位につくために”黄金の羊の毛皮”が必要だったそうです。イアソンの欲しがっているものを自分ならば入手可能なことを利用しイアソンを誘惑。完全にイアソンを支配する立場にいるメデイアの表情が、もう、ものすごく満足しきった感じに見えました。若き英雄であるはずのイアソンは、もうメデイアに自分の運命を託すしか無い感じ。その後の二人の物語を読む限り、まさに、あの絵の通りだな、と。

やはり神話を知っていないと真の意味で絵画を理解するのは難しいんだなぁ、と今回もつくづく思いました。なんですけど、何しろ覚えられないんですよね。とほほ

『エウロペの誘拐』

エウロペというのはフェニキアの王女で、彼女に恋をしたユピテルという神様が牡牛に変身してエウロペを誘拐したそうです。

誘拐ではあるけれど、なぜかエウロペの表情も嫌じゃなさそう。

モローは掠奪ではなく2人の関係を神聖なものとして描いた

と説明にありました。

第4章 《一角獣》と純血の乙女

『一角獣』

1883年にクリュニー中世美術館で一般公開となった6枚の連作タピスリー『貴婦人と一角獣』から影響を受けて制作されたという作品。描かれた時代としては中世フランスの宮廷的雰囲気、とのことでした。

一角獣の角には、触れたものを何でも浄化する力が秘められているんですって。そして、その一角獣を捕獲できるのは処女だけなんだそうです。それにしても一角獣が、人懐っこく描かれていて可愛いなぁ。

2013年に国立新美術館で、『貴婦人と一角獣』の連作タピスリーを実際に見たときはその大きさに驚きました。

モローにとってファム・ファタルとは?

単に男を滅ぼす悪女を意味しなかった。女性というものがもつ多面性と、その絶大なる影響のもとで愛し、苦しみ、夢み、創造したひとりの画家を、逃れようもなく描き続ける運命へと導いた見えざる力ではなかったろうか

と説明にありました。

ファム・ファタルという題材を選んだことが、むしろ彼の人生を変えてしまったかのように思えたり。最愛の人を失い絶望の中にあっても描き続けることが彼の救いだったのか。描かざるを得ない状態になってしまったのか。答えのでないことですが、つらつらと考えながら帰宅しました。

アレクサンドリーヌの死後、モローがアトリエに引きこもりつづけることなく教師の道を進んだことは赤の他人ながら本当に良かったなと思いました。きっと、お母さんもアレクサンドリーヌもホッとしたんじゃないかと。完全に私の妄想ですけど。そして、そこから次世代の画家たちを育成したのもすごいなぁと。

展覧会を見る前は、感想を書けるかなぁと思っていましたが。こんなにも色々と調べ、考え、長々と書くことになるとは思いもしませんでした。

購入した絵はがき

左:『雲の上を歩く翼あるアレクサンドリーヌ・デュルーとギュスターヴ・モロー』

右:『雲の上を歩く翼あるアレクサンドリーヌ・デュルーとギュスターヴ・モロー』(こちらは残念ながら東京会場では展示がないのですが、可愛くて購入してしまいました)

『出現』

『出現』(部分)

『サロメ』

こちらも残念ながら東京会場では展示がないのですが、あまりにも素敵だったので購入。

『エヴァ』

『一角獣』

『一角獣』(部分)

絵はがきは全体図と部分バージョンがあると嬉しくなります。

ギュスターヴ・モロー美術館

展示室の最後に、こちらのパネルが。

本来は、このパネルの前で記念撮影ができますよ、というコーナーなのですが。

私はパリにあるギュスターヴ・モロー美術館の3階と4階の展示室をつなぐという螺旋階段に魅了されてしまいました。

美術館の公式ホームページに、螺旋階段を上からみた写真が載っていました。素敵。

1895年ごろから自宅の改装工事を始め、3階と4階をアトリエに。1896年には今とほぼ変わらぬ外観と内観になったそうです。

2階は書斎、食堂、寝室、居間、そして廊下の5つの空間。各部屋の改装もモロー自ら手がけ、食堂には自身の作品の複製画、寝室は家族や親しい友人を記念する空間に、そして居間をアレクサンドリーヌに捧げる空間としたそうです。

全面的な性質を保存することを条件に国に自宅を遺贈し、世界で最初の国立の個人美術館として1903年にギュスターヴ・モロー美術館は開館。初代館長は、モローの愛弟子ジョルジュ・ルオーがつとめたそうです。

ギュスターヴ・モロー美術館には4,800点に及ぶ素描があるため、作り戸棚の中の回転式の額に納め来館者が額を回転させながら見るよう実用的かつ美しい展示手法をとっているとか。

モローの教え方と愛弟子たち

モローのことを「最高の指導者、大いなる父」と尊敬していたのがジョルジュ・ルオーだそうです。他にもアンリ・マティス、 アルベール・マルケ、アンリ・マンギャン、 エドガー・マクサンスなどを育てたとか。

パナソニック汐留美術館は、もともとルオー・ギャラリーを常設していて美術館が収蔵している作品の中から数点を展示しているのですが。今回は、師匠であるモローとの関係についても触れられていたり、ギュスターヴ・モロー美術館の映像が流されていました。

モローは教え子たちを連れてルーヴル美術館で巨匠たちの作品を見るように促したり、同時代の画家たちにも目を向けるよう指導していたそうです。そして生徒たちの個性を尊重し伸ばす自由な授業をしていたとのこと。